इस्लाम का अस्ल मेयार

आख़िरत में इनसान की नजात और उसका मुस्लिम व मोमिन क़रार दिया जाना और अल्लाह के मक़बूल बन्दों में गिना जाना इस क़ानूनी इक़रार पर मुन्हसिर नहीं है, बल्कि वहाँ अस्ल चीज़ आदमी का क़ल्बी इक़रार, उसके दिल का झुकाव और उसका राज़ी-ख़ुशी अपने आपको पूरे तौर पर ख़ुदा के हवाले कर देना है। दुनिया में जो ज़बानी इक़रार किया जाता है, वह तो सिर्फ़ शरई क़ाज़ी के लिए और आम इनसानों और मुसलमानों के लिए है, क्योंकि वे सिर्फ़ ज़ाहिर ही को देख सकते हैं। मगर अल्लाह आदमी के दिल को और उसके बातिन को देखता है और उसके ईमान को नापता है।

बन्दों के हक़

अनस और बिन मसऊद (रज़ि0) बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्ल0) ने फ़रमाया कि मख़लूक़ (प्राणी) अल्लाह की 'अयाल' (कुम्बा) हैं। इसलिए उसे अपनी मख़लूक़ (जानदार) में सबसे ज़्यादा प्यारा वह है जो उसके कुम्बे से अच्छा सुलूक करे। अल्लाह के रसूल (सल्ल0) ने फ़रमाया कि मेरी उम्मत में मुफ़लिस (निर्धन) वह है जो क़ियामत के दिन नमाज़, रोज़ा और ज़कात लेकर आएगा, मगर इस हालत में आएगा कि किसी को गाली दी होगी, किसी पर झूठा इलज़ाम लगाया होगा, किसी का (नाहक़) माल खाया होगा, किसी का ख़ून बहाया होगा और किसी को मारा होगा।

इस्लाम और बर्थ कन्ट्रोल

बर्थ कन्ट्रोल का आन्दोलन है क्या? कैसे आरम्भ हुआ? किन कारणों से उसे तरक्क़ी हुई? और जिन देशों में वह लोकप्रिय हुआ, वहाँ उसके क्या परिणाम निकले! जब तक ये बातें अच्छी तरह बुद्धिगम्य न हो जायेंगी, इस्लाम का पक्ष ठीक-ठीक समझ में न आएगा, और न ही मन को संतोष होगा, इसलिए इस पुस्तिका में हम सब से पहले इन्हीं प्रश्नों पर प्रकाश डालेंगे और अन्त में इस सम्बन्ध में इस्लामी दृटिकोण की व्याख्या करेंगे।

सामूहिक बिगाड़ और उसका अंजाम

कुरआन मजीद में एक अहम बात यह बयान की गई है की अल्लाह ज़ालिम नहीं है की किसी क़ौम को व्यर्थ ही बर्बाद कर दे, जबकि वह नेक और भला काम करने वाली हो –“और तेरा रब ऐसा नहीं है की बस्तियों को ज़ुल्म से तबाह कर दे, जबकि उस के बाशिंदे नेक अमल करने वालें हों |’’ (कुरआन, सूरा – 11 हूद, आयत – 117)

अध्यात्म का महत्व और इस्लाम

मनुष्य शरीर ही नहीं आत्मा भी है। बल्कि वास्तव में वह आत्मा ही है, शरीर तो आत्मा का सहायक मात्र है, आत्मा और शरीर में कोई विरोध नहीं पाया जाता। किन्तु प्रधानता आत्मा ही को प्राप्त है। आत्मा की उपेक्षा और केवल भौतिकता ही को सब कुछ समझ लेना न केवल यह कि अपनी प्रतिष्ठा के विरुद्ध आचरण है बल्कि यह एक ऐसा नैतिक अपराध है जिसे अक्षम्य ही कहा जाएगा। आत्मा का स्वरूप क्या है और उसका गुण-धर्म क्या है। यह जानना हमारे लिए अत्यन्त आवश्यक है। आत्मा के अत्यन्त विमल, सुकुमार और सूक्ष्म होने के कारण साधारणतया उसका अनुभव और उसकी प्रतीति नहीं हो पाती और वह केवल विश्वास और एक धारणा का विषय बनकर रह जाती है।

हमारा देश किधर जा रहा है?

जब तक ग़लतफ़हमियाँ दूर नहीं होंगी, दंगों का सिलसिला शायद रुक नहीं सकता। मुसलमानों को यहाँ के हिन्दू भाइयों से जो संदेह और आशंकाएं हैं उन्हें उनका कोई प्रतिनिधि ही दूर कर सकता है। अलबत्ता मुसलमानों के बारे में जो ग़लतफ़हमियाँ हिन्दू भाइयों को हैं उनके सम्बन्ध में यहाँ कुछ बातें पेश की जा रही हैं। इसी के साथ उनकी कुछ शिकायतों का भी उल्लेख किया जा रहा है, ताकि गम्भीरता से उन पर ग़ौर किया जा सके।

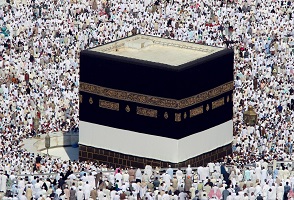

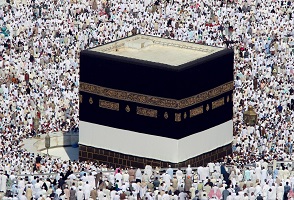

हज और उसका तरीक़ा (विस्तार से)

यह किताब हज करनेवालों के लिए लिखी गई है। इसमें इस बात की पूरी कोशिश की गई है कि हज के सभी मक़सद और उसकी हक़ीक़त व रूह के तमाम पहलू, जो क़ुरआन और सुन्नत से साबित हैं, पढ़नेवालों के सामने आ जाएँ, साथ ही उन अमली तदबीरों की भी निशानदेही कर दी गई है जिनको अपनाकर उन मक़सदों को हासिल किया जा सकता है और ये सबकुछ ऐसे ढंग से लिखा गया है कि हज की हक़ीक़त और रूह खुलकर सामने आने के साथ दीन के बुनियादी तक़ाज़े भी पूरी तरह उभरकर सामने आ जाते हैं। इस तरह यह किताब दीन की बुनियादी दावत पेश करने के मक़सद को भी बड़ी हद तक पूरा करती है।

हज कैसे करें (संछिप्त)

इस संक्षिप्त पुस्तिका में हज करने का तरीक़ा स्पष्ट रूप से बयान किया गया है। साथ ही इसमें मदीना मुनव्वरा की हाज़िरी का बयान भी है। हज करनेवालों को ऐसी किताबें ज़रूर पढ़नी चाहिए जिनसे हज का मक़सद, उसकी हक़ीक़त और उसकी रूह के सभी पहलू उनके सामने आ जाएँ।

इस्लाम और मानव-एकता

“ऐ लोगो, अपने प्रभु से डरो जिसने तुमको एक जीव से पैदा किया और उसी से उसका जोड़ा बनाया और उन दोनों से बहुत से पुरुष और स्त्री संसार में फैला दिए। उस अल्लाह से डरो जिसको माध्यम बनाकर तुम एक-दूसरे से अपने हक़ माँगते हो, और नाते-रिश्तों के सम्बन्धों को बिगाड़ने से बचो। निश्चय ही अल्लाह तुम्हें देख रहा है।" (क़ुरआन–4:1)

जायसी के दोहे और इस्लाम के अन्तिम पैगंबर मुहम्मद (सल्ल०)

सोरठा : साईं केरा नाँव, हिया पूर, काया भरी । मुहम्मद रहा न ठाँव, दूसर कोइ न समाइ अब ॥ अर्थ :- साईं (मुहम्मद (सल्ल०)) के नाम से तन एवं हृदय पूर्ण रूप से भर चुका है, मुहम्मद (सल्ल०) के बिना चैन नहीं है, अब हृदय में दूसरा कोई समा भी नहीं सकता।

ईमान और इताअत

यह मौलाना सैयद अबुल-आला मौदूदी (रह.) का एक लेख है जो दिसम्बर, 1934 ई. में ‘तर्जमानुल-क़ुरआन’ नामक पत्रिका में छपा था। बाद में इसे तनक़ीहात नामी किताब में शामिल कर लिया गया। मौलाना मौदूदी (रह.) एक सच्चे, मुख़लिस (सत्यनिष्ठ) और ग़ैरतमन्द इनसान थे। उनका मानना था कि आदमी जिस दीन और नज़रिये का माननेवाला हो उसपर वह सच्चे दिल और ईमानदारी के साथ कारबन्द रहे। इसी लिए उनकी ख़ाहिश और दिली तमन्ना थी कि अपने को मुसलमान कहनेवाले लोग सही मानी में इस्लाम को माननेवाले बनें और अपने क़ौल व अमल (करनी-कथनी) से इस्लाम की नुमाइन्दगी करें। ज़बान से इस्लाम का नाम लेना और इसका दावेदार बनना, लेकिन अपने क़ौल व अमल से उन बातों, शिक्षाओं और हुक्मों की ख़िलाफ़वर्ज़ी करना जो इस्लाम ने पेश किए हैं, मौलाना के लिए सख़्त दिली तकलीफ़ और दुख का कारण था। वे इस रवैये और पॉलिसी को मुसलमानों के हक़ (हित) में और इस्लाम के हक़ में निहायत हानिकारक समझते थे। उनका मानना था और यह हक़ीक़त भी है कि ग़ैर-मुस्लिम दुनिया में मुसलमान का हर काम और उसकी हर बात इस्लाम का काम और इस्लाम की बात समझी जाती है। इसलिए हमारा रवैया ऐसा होना चाहिए जो इस्लाम की नेकनामी का सबब बने न कि बदनामी का।

इस्लाम और मानव-अधिकार

मानव-अधिकार के बारे में यह बताने की कोशिश की जाती है कि इसका एहसास जैसे आज है, इससे पहले नहीं था और इंसानों की अधिकांश आबादी इससे वंचित थी और अत्याचार की चक्की में पिस रही थी। फिर 10 दिसम्बर 1948 ई. को संयुक्त राष्ट्र ने मानव-अधिकारों का अखिल विश्व घोषणा-पत्र (The Universal Declaration of Human Rights) प्रकाशित किया। इसे इस सिलसिले का बड़ा क्रान्तिकारी क़दम समझा जाता है और यह ख़याल किया जाता है कि मानव-अधिकारों की बहुत ही स्पष्ट अवधारणा उसके अन्दर मौजूद है और इंसानों को ज़ुल्म और ज़्यादती से बचाने की कामयाब कोशिश की गई है। आइए देखते हैं कि इस्लाम का इस बारे में क्या योगदान है।

हज़रत मुहम्मद (स०): जीवन और सन्देश

अल्लाह ने इन्सान को पैदा किया और उसके लिए जीवन-सामग्री प्रदान की, जिससे वह जीवित रहता है और अपनी ज़रूरतें पूरी करता है। इसके लिए उसने धरती और इसके चारों ओर के वायुमंडल में आश्चर्यजनक प्रबंध किया और इससे फ़ायदा उठाने की राहें इन्सानों के लिए आसान कर दीं। अल्लाह ने इन्सान के पथ-प्रदर्शन और रहनुमाई का भी अपनी ओर से प्रबंध किया, ताकि वह सीधी राह पर चलनेवाला बने और अज्ञानता व नादानी के कारण गुमराही में न फंसे। इसके लिए जब से इन्सान धरती पर आबाद है, अल्लाह ने अपने रसूल भेजे और उनमें से कुछ पर अपनी किताबें भी उतारीं। यह सिलसिला हज़ारों साल तक कौमों और देशों में जारी रहा। अल्लाह के रसूल आते और सन्मार्ग दिखाते रहे, लेकिन जब सभ्यता ने उन्नति की, क़ौमों और देशों के संबंधों में व्यापकता आई और एक-दूसरे के विचारों को जानने के अवसर उन्हें प्राप्त होने लगे, तो अल्लाह ने सारी दुनिया के मार्गदर्शन के लिए और सदा के लिए हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) को अंतिम रसूल की हैसियत से भेजा और अपना अंतिम हिदायतनामा (आदेश-पुस्तक) पवित्र क़ुरआन आप पर उतारा।

हज़रत मुहम्मद (सल्ल.): एक महान समाज-सुधारक

दुनिया में ऐसे तो लाखों पैग़म्बर और सुधारक आते रहे और बड़े-बड़े इनक़िलाब लाते रहे। लेकिन जो इनक़िलाब मुहम्मद (सल्ल०) के द्वारा आया और जिस प्रकार और जिस थोड़ी अवधि में आया उसका उदाहरण दुनिया के इतिहास में न कभी मिला और न मिलेगा। आप (सल्ल०) ने इस्लाम को जिस प्रकार लोगों के सामने प्रस्तुत किया वह दूसरे धर्मों से नितान्त भिन्न है। विशेष रूप से इन अर्थों में कि यह एक सामाजिक आन्दोलन था, जिसका उद्देश्य दुनिया में न्याय की स्थापना और शोषण को समाप्त करना था। इस आन्दोलन ने न केवल पूरी क़ौम का स्वभाव बदल दिया बल्कि समाज के आर्थिक, नैतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक ढाँचे को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया। यह एक चमत्कार था— ऐसा चमत्कार जिससे दुनिया के बड़े-बड़े बुद्धिमान और विचारक आश्चर्य में पड़ गए।

इस्लामी अर्थशास्त्र: एक परिचय

"इस्लामी अर्थशास्त्र: एक परिचय" अर्थशास्त्र तथा इस्लामी विषयों के विशेषज्ञ एवं प्रख्यात विद्वान डॉ. फ़ज़्लुर्रहमान फ़रीदी के एक उर्दू शोध पत्र इस्लामी मआशियात : एक तारूफ़ का हिन्दी अनुवाद है जो उन्होंने अक्तूबर 1995 को 'इंडियन एसोसिएशन फ़ॉर इस्लामिक इकानॉमिक्स' द्वारा जामिअतुल-फ़लाह, बिलरियागंज (आज़मगढ़) में आयोजित एक सेमिनार में प्रस्तुत किया था। प्रस्तुत लेख में पाश्चात्य संस्कृति एवं दर्शन द्वारा पोषित आधुनिक अर्थशास्त्र पर आलोचनात्मक दृष्टि डालते हुए उसकी ख़राबियों को उजागर किया गया है, साथ ही साथ इस्लामी आर्थिक प्रणाली का परिचय कराते हुए उसकी विशेषताओं का उल्लेख भी किया गया है। डॉ. साहब ने इस संक्षिप्त लेख में इस्लामी अर्थशास्त्र को वर्तमान आर्थिक समस्याओं, जैसे आर्थिक उतार-चढ़ाव, मुद्रा-स्फीति, ब्याज आधारित व्यवस्था की ख़राबियाँ, आय तथा धन के असमान वितरण की समस्या, अर्थशास्त्र का नैतिक मूल्यों से तटस्थ हो जाना, उपभोक्तावाद आदि के समाधान के रूप में प्रस्तुत किया है।